锂电池知识大全(2)

锂离子电池的负极材料

提高锂离子电池能量密度的另一个有效方法是寻求高容量负极材料。基于电化学锂化/脱锂机制,锂离子电池中使用的负极大致分为三类:嵌入型负极、合金型负极和转化型负极。

嵌入型负极——碳基材料

碳基材料,包括天然/合成石墨和软/硬碳,由于其成本低、储量丰富、脱锂电位低(相对于Li/Li+)、锂扩散性高、电导率高以及锂化/脱锂过程中体积变化小,成为锂离子电池最可行的候选材料。值得强调的是,碳基负极使锂离子电池在约40年前成为商业可行的产品,而且碳仍然是作为负极材料的最理想选择。例如,传统的石墨负极具有三维结构稳定、能量密度适中、理论质量容量为372mAh/g、理论体积容量为735 mAh/cm3以及低成本的优点。

迄今为止,石墨是商业锂离子电池的主要负极材料。在充电过程中,来自电解质的Li+离子渗透到碳中并形成锂/碳嵌入化合物,即LixC,这是一个可逆反应,每6个碳原子储存1个锂原子。需要注意的是,碳的质量容量比大多数正极材料高,但商业石墨的体积容量仍然较低,范围在330到430 mAh/cm3之间。此外,还开发了纳米结构碳基负极材料,如一维纳米管、纳米线、纳米纤维、二维石墨烯和多孔碳基负极,以提高锂离子电池的能量和功率密度。

插入型过渡金属氧化物负极

最经典的插入型过渡金属氧化物负极是基于钛的,例如Li4Ti5O12(LTO)和TiO2,其中氧化还原中心在锂化时被还原为Ti3+,随后在碱金属阳离子脱出时重新氧化为Ti4+。尖晶石结构的LTO每单元可存储多达三个Li+离子,经历从尖晶石到岩盐结构的可逆两相反应,产生175mAh/g的理论容量。

LTO表现出较小的体积变化(~0.2%),被认为是零应变材料,这导致优异的循环性能。此外,高脱锂电位(1.55V vs. Li/Li+)可以防止锂枝晶的生长并保证基于LTO的锂离子电池的安全性。此外,锂离子扩散系数比石墨高一个数量级,确保了优异的倍率性能。

然而,LTO具有固有的较差电子导电性,这阻碍了倍率性能。通常采用两种不同的方法来提高倍率性能:通过表面改性或离子掺杂来增强离子扩散和电子导电性,从而加速电荷转移反应,以及通过设计纳米结构LTO负极来减少锂离子在体相中的扩散距离。

此外,各种结构的TiO2也被探索作为锂离子电池的负极材料。由于沿[010]方向的特性平行通道,TiO2-B纳米管或纳米线被认为是用于锂离子嵌入和扩散的最具吸引力的结构之一。

合金型负极

自从A. Dey证明锂金属可以在有机电解质中与其他金属在室温下进行电化学反应以来,锂与不同金属或半金属元素和化合物之间的合金化反应被广泛研究。第IV族元素,特别是Si和Sn,由于形成高容量富锂二元合金和低工作电位(石墨除外),成为合金化反应的主要研究对象。Si和Sn的理论容量分别为3,579和994mAh/g,显示出对下一代锂离子电池的潜力。

硅和硅基化合物

纯硅负极与锂的反应机理可解释如下:

放电过程:Si(结晶态) + xLi+ + xe- → LixSi(非晶态)

(3.75-x)Li+ + (3.75-x)e- → Li15Si4(结晶态)

充电过程:Li15Si4(结晶态) + y → Si(非晶态) + yLi+ + ye- + Li15-ySi4(残留)

在第一次放电的所有阶段都观察到上述两相反应,并在完全形成二元合金(Li15Si4)后完全消失。因此,在随后的循环中只观察到单相反应。然而,硅在锂化/脱锂过程中伴随着剧烈的体积膨胀(300%-400%)和巨大的应力产生,导致一系列严重的破坏性后果:(i)由于重复的充放电过程中逐渐增强的粉化,电极的结构完整性受到破坏;(ii)由于界面应力的存在,电极与集流体之间的连接断开;以及(iii)在固体电解质界面(SEI)层持续形成-破裂-重新形成过程中,锂离子持续消耗(图8)。

已经开发了几种设计策略来开发纳米结构硅负极并克服这些问题,因为(i)纳米结构硅负极可以在电池操作中避免机械断裂, (ii)纳米结构硅与纳米结构碳的结合,如典型的蛋黄壳或管中线结构,可以确保电池操作过程中高效的电子和离子传输,以及(iii)纳米结构硅与碳的共价键合可以减少由活性材料与集流体分离引起的意外断连。

此外,一氧化硅(SiO)也被视为锂离子电池的负极候选材料。SiO在充放电过程中的绝对体积变化比硅小。此外,锂插入形成的几种含氧化合物有望在缓解体积变化方面发挥基质作用。

锡(Sn)和锡基化合物

1997年,日本富士胶片Celltec有限公司宣布其Stalion电池使用锡基非晶氧化物作为负极。该材料由Sn-O作为锂插入的活性中心和其他形成玻璃的元素组成,可提供>600mAh/g的质量容量,鼓励更多研究人员从事锡基材料研究。

锡基氧化物材料的基本反应机理可表述如下:

SnO + 4Li+ + 4e- → Sn + 2Li2O

Sn + 4.4Li+ + 4.4e- ↔ Li4.4Sn + 2Li2O

SnO2 + 4Li+ + 4e- → Sn + 2Li2O

Sn + 4.4Li+ + 4.4e- ↔ Li4.4Sn + 2Li2O

从Sn到完全锂化的Sn(Li4.4Sn)的转变过程中,体积变化约为260%,这是锡负极容量急剧衰减的主要原因。在充放电过程中,一种锂锡相以另一种为代价而生长,不同锂锡合金之间的晶格参数和结构差异导致应力/应变的积累和释放,引起颗粒开裂、SEI重新形成、与集流体连接丧失和电极失效,导致循环性能的快速恶化。已经做了大量努力来克服这些问题,包括设计和探索具有不同尺寸、形状和孔隙率的锡基化合物。

多年来,研究人员报道了各种基于锡的氧化物或氧化物玻璃,它们具有高容量、优异的循环稳定性和卓越的倍率性能。然而,其初始库仑效率仍需提高。例如,Dahn等人研究了基于锡的化合物的电化学性能以及锂与不同锡氧化物玻璃反应过程中的结构变化,证明了在首次循环中存在显著的不可逆容量损失(200-700mAh/g)。

除了使用锡氧化物作为非活性分散剂外,另一种方法是从基于锡的合金开始。2005年,索尼发布了采用纳米结构Sn-Co-C基负极的Nexelion 14430型电池。索尼声称,与传统锂离子电池相比,其体积容量可以提高30%以上。

2011年,索尼宣布推出另一代Nexelion电池(18650型电池),在2.0V-4.3V电压范围内,容量为3.5 Ah,体积能量密度为723 Wh/L。此外,受索尼Sn-Co-C负极成功的鼓舞,研究重点转向锡-过渡金属合金,如Sn-Cu、Sn-Ni、Sn-Fe和Sn-Co合金。

总结了Sn、Sn5Fe、Sn2Fe、Sn2Co、Ni3Sn4和Cu6Sn5形成Li4.4Sn+M时的

转化型负极

转化是一种可逆的电化学反应(通常称为置换反应),其中过渡金属化合物(MXy,X = P、S、O、F或Cl)在电化学过程中被破坏并随后还原为金属(M0)。当用作锂离子电池的负极时,过渡金属化合物(如氧化物、磷化物、硫化物和氮化物(MxNy;M = Fe、Co、Cu、Mn、Ni和N = O、P、S和N))的电化学反应机理是过渡金属的还原(氧化)以及锂化合物(LixNy;N = O、P、S和N)的组成(分解)。

电化学转化反应可描述如下:

MxNy + ze- + zLi+ ↔ M + zLiyNy,

其中M = Fe、Co、Cu、Mn、Ni,N = O、P、S和N。

基于转化反应的过渡金属氧化物(TMOs),包括Fe2O3、Co3O4、MnO、CuO和NiO,是锂离子电池的典型负极材料。这些化合物的优点是在充放电过程中体积变化较小,且由于过渡金属氧化物转化为过渡金属和锂氧化物过程中每个过渡金属的多电子转移反应,它们具有高容量(Fe2O3约1,000mAh/g)。然而,基于转化反应的TMO负极的工业化受到其较差的电导率和循环性能的阻碍。

与合金负极类似,转化型负极也存在材料颗粒级别的粉化、不稳定的SEI层以及电极级别的形态和体积变化等问题。为了实现转化氧化物的循环,需要采用纳米设计策略实现多固相的相互转化。

金属锂负极

除了上述金属和化合物外,金属锂也可用作负极材料。事实上,金属锂在锂电池研究初期就已被使用,包括20世纪70年代由埃克森美孚的Stanley Whittingham开创的第一个可行的锂离子电池。金属锂是终极负极选择,因为它具有最高的理论容量(3,860mAh/g或2,061 mAh/cm³),低密度(0.59 g/cm³)和最低的电化学电位(相对于标准氢电极为-3.04V)。

此外,锂金属负极对于锂硫和锂空电池系统不可或缺,这两种系统都正在被广泛研究用于下一代能量存储应用。与石墨负极的嵌入/脱嵌机制不同,锂金属负极中发生的是金属锂与锂离子之间的转化反应。

一旦负极被锂金属取代,使用含锂过渡金属氧化物作为正极的锂离子电池的比能量可从280提高到约440 Wh/kg,而锂硫和锂空系统可进一步将比能量提高到约650和约950 Wh/kg。锂空电池的体积能量密度接近汽油。

然而,不可控的锂枝晶生长导致短寿命和灾难性的安全隐患,限制了锂负极的实际应用。已采用一些有效策略来克服这些挑战,包括电解质改性、引入保护层、纳米结构负极和膜修饰。

推荐文章

-

当全球动力电池市场迈入TWh时代,中国电池产业正以强劲的增长态势引领全球能源转型。 中汽协数据显示。2025年,1-10月,我国新能源汽车产销分别达到1301.5万辆和1294.3万辆,国内动力电池累计装车量578.0GWh,同时,新型储能装机规模超过1亿千瓦,已跃居世界第一,中国企业已成为全球清洁能源转型的核心引擎。 产业发展同时也伴随着诸多的产品安全问题,在规模红利逐渐见顶的当下,产业竞争迈入“技术创新深水区”,能量密度提升、安全性能强化、成本有效控制成为制约行业发展的核心瓶颈。 随着工信部推出新国标的实施(2027年6月),对电池品质和安全提到了新高度,可见竞争日趋激烈,如何共同维护健康有序的市场环境,如何创新引领技术进步。全球科研力量正加速集结攻关,科研创新已成为破解电池新能源产业困局的唯一路径,加大研发投入,补齐短板弱项,提升企业核心竞争力。 在这场全球技术竞赛中,一个融合中俄顶尖科研资源的新型研发机构-《浙江中俄工程技术研究院-长兴中俄新能源材料技术研究院》,正以其独具的优势在...

-

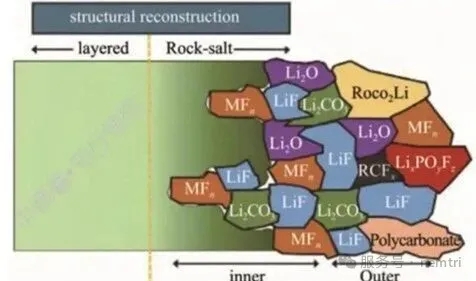

一、充电: 1、锂离子从正极脱出 充电前,锂离子嵌在正极材料的层状结构里,当电芯接入充电电路,电源对电芯施加外部电压,使正极材料中的锂离子获得能量,正负极之间产生电场,锂离子从正极材料中脱嵌而出,变成自由的锂离子和电子,电子通过外部回路流向负极,锂离子内部出现浓度梯度,使锂离子在活性颗粒中发生扩散(固相扩散过程) 2、锂离子穿过正极界面膜(CEI膜) CEI膜是由正极中的锂离子和电解液发生的副反应产生的化合物组成:首次充电时发生脱出并扩散过渡金属离子从正极溶解到电解液中,并由这些金属离子形成的产物也可以作为CEI膜重新沉淀到正极颗粒表面。CEI膜对正极会起到保护作用,阻碍正极和电解液的进一步反应,提高正极脱锂的稳定性。 CEI膜具有厚度薄、成分复合、生长不均匀、状态不稳定、化学性质特殊的特点。比如,CEI膜经常由磷酸锂(Li3PO4)、聚合物(例如聚丙烯腈)和锂盐(例如锂氟酸盐)组成。磷酸锂是CEI膜的主要框架材料,可以提供锂离子传输的通道,聚合物和锂盐则用于增加膜的电导率和降低界面阻抗。 3、锂离...

-

近日,圣彼得堡国立理工大学(SPbPU)与中国理工院校的合作交流迎来高光时刻。该校师生不仅在2025年遂宁国际锂电池产业大会上展现了深厚的学术实力,更在杭州国际创业大赛中斩获佳绩,为中俄科技创新与人才培养合作注入新动能。 聚焦锂电前沿,共话产业未来 2025年遂宁国际锂电池产业大会在四川遂宁隆重召开。作为全球锂电领域的重要盛会,本次大会吸引了来自中国、俄罗斯、德国、印度、澳大利亚等国的400余名顶尖高校、科研机构及企业代表参会。SPbPU派出以谢尔盖·康德拉季耶夫教授、王庆生院长为首的代表团及中俄新材料与新能源工程研究院(NEMTRI)团队出席,深度参与行业前沿对话。 在“准固态电池前景”专题研讨会上,王院长发表主旨报告,阐述了准固态电池技术的突破方向与产业化路径。他同时介绍了SPbPU与NEMTRI在新材料研发领域的合作进展,引发与会嘉宾广泛关注。值得一提的是,SPbPU多名毕业生及研究生在王庆生教授指导下,依托中国高校...